正答率が上がってきたら、次はいよいよラストステージです。肩が凝ったり背中が痛くなったりしてきているかもしれませんが、ここまできたらあとひと踏ん張りです。勢いでやりきってしまいましょう。目安としては、正答率が8割〜9割になったら、こちらのステージへステップアップしてください。

正答率が上がってきたら、次はいよいよラストステージです。肩が凝ったり背中が痛くなったりしてきているかもしれませんが、ここまできたらあとひと踏ん張りです。勢いでやりきってしまいましょう。目安としては、正答率が8割〜9割になったら、こちらのステージへステップアップしてください。

本試験の1ヶ月〜2週間前までには、このレベルに達していることが理想です。

解かない○×問題を増やす

解かない○×問題を増やす

ここからはいよいよスピードを意識した勉強をしていきます。選択肢『a』〜『e』の組み合わせは、何度も問題を解いているのですっかり頭に記憶されていると思います。それがここにきてようやく活かされます。

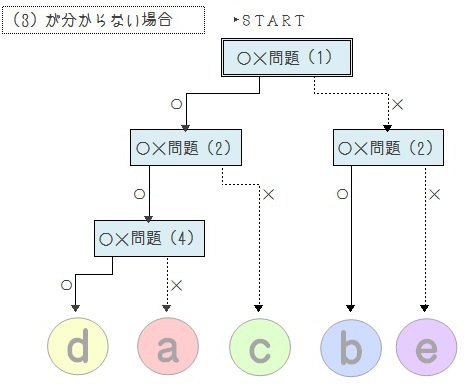

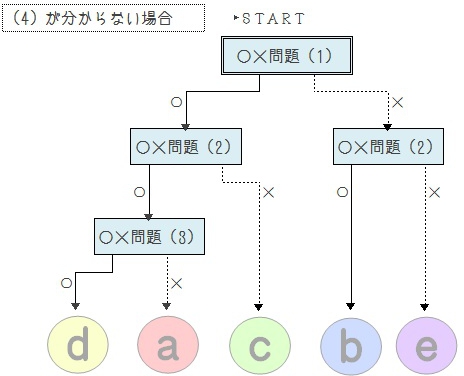

学科問題20問を速く解くためには、解かない○×問題を増やす必要があります。学科問題は1問につき4題の○×問題があります。しかし、理論上では最少で○×問題2題で、すべては○×問題3題で正しい答えを出すことができます。要するに、どの問題も、すべて解く必要はないのです。

もちろん、確実に○×問題1題1題の答えが合っていてこそできる方法ですが、点数表で調べる時間の短縮には限界があるため、スピードアップのためにはこれが必要になってきます。これまでの、正答率を上げる勉強はこのためです。

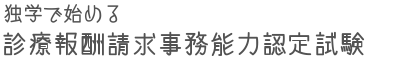

それでは、選択肢をいま一度確認し、解き方パターンのフローチャートを頭に入れてください。

選択肢 |

|---|

|

a.(1)(2) b.(2)(3) c.(1)(3)(4) d.(1)〜(4)のすべて e.(4)のみ |

解き方パターン【基本編】 |

|---|

|

○×問題を1題目から解いていき、すべて迷うことなく自信をもって答えが出せれば、理論上では2題目か3題目で答えを出すことができます。これを頭に入れておけば、全80題ある○×問題のうち6〜7割解くだけでよくなります。 |

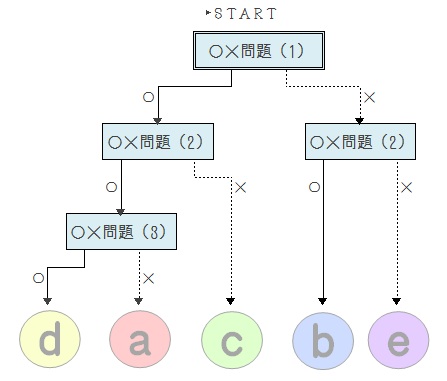

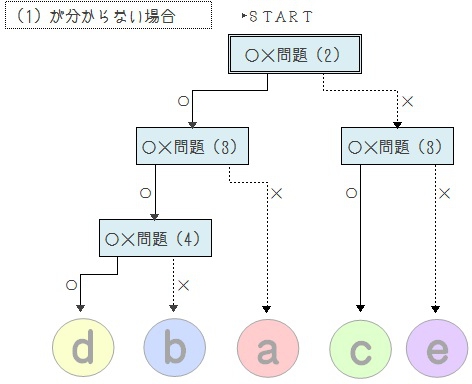

解き方パターン【応用編】 |

|---|

|

問題によっては、かなり細かいところから出題されることもあります。そういった問題はとても時間がかかりますので、ある一定の時間を過ぎても答えが見つけられない場合は飛ばすようにしてください。4題中1題、分からないだけなら、他の○×問題の答えから正解を導き出せます。 |

この解き方のパターンを頭に入れて、手を付けない○×問題を増やすことで、問題を解くスピードがぐっと速くなります。まずはこの方法でも正答率が維持できることも目標に勉強を進めてください。

設定時間を決める

設定時間を決める

診療報酬請求事務能力認定試験の試験時間は3時間です。その時間内で、学科問題20問、外来レセプト、入院レセプトをこなさなければなりません。そこで必要になるのが時間配分です。それぞれ何分で解いていくのかをあらかじめ決めておき、もしもその時間を過ぎてしまったら途中であっても次へ進むようにしてください。

診療報酬請求事務能力認定試験の試験時間は3時間です。その時間内で、学科問題20問、外来レセプト、入院レセプトをこなさなければなりません。そこで必要になるのが時間配分です。それぞれ何分で解いていくのかをあらかじめ決めておき、もしもその時間を過ぎてしまったら途中であっても次へ進むようにしてください。

具体的な時間は、人それぞれ得意分野と苦手分野が異なるので、自分で設定できる場合はそれがいちばんいい時間です。私の場合は、レセプト作成は勉強が進むごとにどんどん時間の短縮ができたので、レセプト作成の設定時間を外来レセプト30分、入院レセプト1時間15分にしました。そこから引き算をして、学科問題に1時間15分を充てました。

学科試験と実技試験、どちらが苦手だったかと聞かれれば、私は学科試験と答えます。実技試験は、過去問がすらすらと解けるようになれば、本試験でもほぼ同じ調子で解くことができます。しかし学科試験の場合、たった1題の○×問題でも、場合によってはものすごく時間をとられてしまう可能性があります。そんな理由から、実技試験の方が苦手で、時間配分も多くとっていました。

これは私の能力に合った設定時間ですが、同じような状況にある方はぜひ参考にしてみてください。これまでやってきた勉強を振り返り、自分に合った設定時間を見つけてください。

設定時間内で合格ラインに到達する

設定時間内で合格ラインに到達する

学科試験の合格ラインは7割と一般には公開されています(回により異なります)。本試験の慣れない空気の中では、ときに本領を発揮できない場合があります。それでも合格するためには、普段から8割〜9割の正答率を維持する必要があります。設定時間内に合格ラインより少し上の正答率で問題が解けるようになれば、きっと本試験でも合格できるはずです。