ここからは、レセプト作成の後編です。ここからが山場でもあり、とても時間のかかるところです。

ここからは、レセプト作成の後編です。ここからが山場でもあり、とても時間のかかるところです。

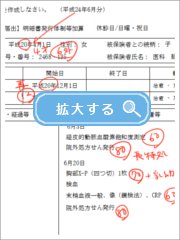

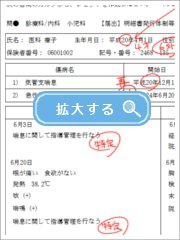

ここでは右の例題を使って紹介しています。例題は私が簡単に作ったものです。本試験の問題はもう少し難易度が高くなっていますので、だいたいの雰囲気をつかむようにしてください。実際の勉強では、問題集の問題を使って進めていくと思いますが、その際には必ずコピーをとり、コピーの方に書きこんでいくようにしてください。問題集を1回通り解いただけで合格レベルに達するのは難しいです。繰り返し解くことを考えて、直接問題集に書き込むのは避けてください。

私がここで主に使っていた資料は、診療報酬完全攻略マニュアル

![]() と、問題集の付録の点数表です。この2冊は医療事務作業向けに作られており、レセプト作成に必要な情報のみが凝縮されています。点数表と比べて軽くて文字が大きいので、知りたい情報をすぐにみつけられ、取扱いも楽です。

と、問題集の付録の点数表です。この2冊は医療事務作業向けに作られており、レセプト作成に必要な情報のみが凝縮されています。点数表と比べて軽くて文字が大きいので、知りたい情報をすぐにみつけられ、取扱いも楽です。

自分の勉強法が確立されていない方は是非この2冊を使ってみてください。

④カルテの右欄に書かれている内容を各番号ごとに振り分ける

④カルテの右欄に書かれている内容を各番号ごとに振り分ける

いちばん最初に覚えた1~97までの番号と診療項目を使います。その番号ごとにカルテに書かれている項目を振り分けてください。たとえば抹消血液一般を行なっている場合、これは検査に該当しますのでその項目の前に60と書いておきます。カルテに書かれている内容がどの項目に該当するかが分からない場合は、点数表やマニュアルで調べるようにしてください。この要領でカルテに書かれているものすべてに番号をふっていってください。

いちばん最初に覚えた1~97までの番号と診療項目を使います。その番号ごとにカルテに書かれている項目を振り分けてください。たとえば抹消血液一般を行なっている場合、これは検査に該当しますのでその項目の前に60と書いておきます。カルテに書かれている内容がどの項目に該当するかが分からない場合は、点数表やマニュアルで調べるようにしてください。この要領でカルテに書かれているものすべてに番号をふっていってください。

この部分に書かれていることは、基本的にレセプトの摘要欄に書くものだと考えてください。レセプト摘要欄は、11番から順番に必要事項を記入していきます。途中で記入漏れを見つけてしまうと、後で修正するのがとても大変です。特に入院レセプトは項目が多いので、より注意が必要です。この番号をふる作業は、記入漏れを防ぐための対策ので、集中して丁寧に行なってください。覚え書きやメモが必要な場合は、随時書き込んでいってください。

問題には、余白が少ないことが多いので、そういう場合はムリに狭いスペースに小さい文字で書こうとせず、大きめの付箋を貼ってそこに書いていくようにしましょう。

⑤カルテ左欄を見て算定できる管理料等があるか確認する

⑤カルテ左欄を見て算定できる管理料等があるか確認する

カルテ左欄(既往歴・原因・主要症状・経過等)には、管理料を算定できる重要なコメントが書かれていることがあります。例えば、糖尿病を主病とする患者さんで、この欄に『指導管理を行なう』等のコメントがあれば、初診から1ヶ月以上経過しているまたは退院後1ヶ月以上経過していれば月に2回まで『特定疾患療養管理料』を算定することができます。このように、明確な管理料の記載がない場合でも、算定可能なものはいくつかあります。

カルテ左欄(既往歴・原因・主要症状・経過等)には、管理料を算定できる重要なコメントが書かれていることがあります。例えば、糖尿病を主病とする患者さんで、この欄に『指導管理を行なう』等のコメントがあれば、初診から1ヶ月以上経過しているまたは退院後1ヶ月以上経過していれば月に2回まで『特定疾患療養管理料』を算定することができます。このように、明確な管理料の記載がない場合でも、算定可能なものはいくつかあります。

頻繁に出題されるものとしては、『特定疾患療養管理料』『薬剤情報提供料』『悪性腫瘍特異物質治療管理料』などです。また、届出状況に応じて、『外来迅速検体検査』『画像診断管理課加算』などを算定できる場合がありますので、それらの算定可否を判断することも忘れないようにしてください。

カルテの右欄と違い、はっきりと診療項目名が書かれていないことが多いため、見落としやすい部分です。各管理料については、算定可能な条件を軽く頭に入れておいてください(暗記する必要はありません)。完全攻略マニュアルの医学管理等一覧表に、分かりやすくまとめられているので、一通り目を通しておくといいでしょう。よく出題される管理料と病名の組み合わせは、覚えてしまった方が早いかもしれません。

⑥レセプト摘要欄に、小さい番号の診療項目順に記入する

⑥レセプト摘要欄に、小さい番号の診療項目順に記入する

これまでの作業がしっかりできていれば、あとは機械的に項目をレセプトに書き写せばいいだけです。 初診料、再診料、医学管理、在宅、投薬……と憶えた順番に見落としなく拾っていってください。最初のうちは、ただ書き写すだけでも充分です。書き方は、マニュアルに細かく紹介されているので、それを参考にするといいでしょう。項目と点数は付録の点数表で簡単に調べられます。

だんだんと数をこなすうちに、再診なら外来管理加算は算定できるか、摘要欄にコメントが必要なものはないか、同時算定できないものはないか、包括算定されるものはないかなども確認しながら作っていけるようになってください。

とにかくまずは、やってみることです。やってみることで、分からないことや知らないことが見えてきます。間違えたり躓いたりすることで、知識が増えていきます。失敗を活かすことができれば、本試験でちゃんと書けるようになります。